���i�[�~

�U�荞�ߍ��\�ɂ݂�����̋Z�p

���c��

�������L

���ш�

��������

�P�@�͂��߂�

�@�U�荞�ߍ��\�̓��f�B�A�Ŏ��グ���Ă���ɂ��ւ�炸��Q�͌��₽�Ȃ��B��Q�҂͍���҂����łȂ������N�ɂ�����ԁB�Ȃ���Q�͌��ۂ��Ȃ��̂��B���̔w�i�ɂ͎����������i���C�Ȃ��g���Ă����b�̋Z�@�����p����Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

�Q�@�e�[�}

�@�l�͂ǂ̂悤�ȏA�܂��l�ԊW���������Ă��鎞�e�����₷���Ȃ�̂��낤���B�܂����̌��ʂ͂ǂ̂悤�ȕ��@���g���č��߂�̂��낤���B�U�荞�ߍ��\�̉�b���͂�p���čl�@�������B

�R�@���\�ɂ��ā@�i�x�@���z�[���y�[�W���j

�@�U�荞�ߍ��\�F�u�U�荞�ߍ��\�v�����Ƃ́A������u�I���I�����\�v�����A�ˋ����\�����A�Z���ۏ؋����\�����̑��̂ł���B

�@�I���I�����\�F�d�b�𗘗p���Đe���E�x�@���E�ٌ�m����ʎ��̂̎��k�����̖��ڂŁA������a�������ɓ��ɐU�荞�܂���Ȃǂ̕��@�ɂ�肾�܂��Ƃ鍼�\�i�����j����

�@�ˋ����\�F�X�ցE�C���^�[�l�b�g�Ȃǂ𗘗p���ĕs���葽���̎҂ɑ��A�ˋ�̎����������Ƃ��ė����𐿋����镶�����𑗕t����Ȃǂ��āA������a�������ɐU�荞�܂���Ȃǂ̕��@�ɂ���x����鍼�\�i�����j����

�@�L���ۏ؋����\�F���ۂɂ͗Z�����Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�Z������|�̕������𑗕t����Ȃǂ��āA�Z����\������ł����҂ɑ��A�ۏ؋����𖼖ڂɌ�����a���������ɐU�荞�܂���Ȃǂ̕��@�ɂ���x����鍼�\����

�@

�@�U�荞�ߍ��\�̔F�m�����̓s�[�N���Ɣ�ׂČ����Ă��邪�قډ����ƌ�����F�m����

�ɂȂ��Ă���B

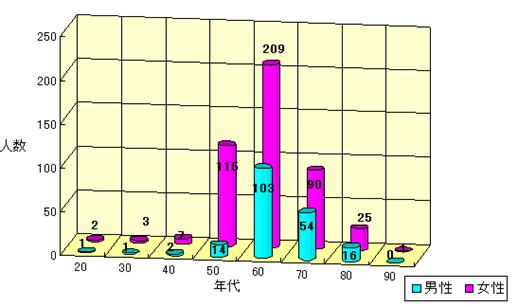

�܂���Q�҂͏��������|�I�ɑ����A�j���Ƃ��ɂU�O�オ�ł�������Q�ɂ����Ă���B

�S�@�f�[�^

�@���ė�@�É��Č�

�@���S�l�ł����Q�ґ�Ɂu�v�����O���Ă����؋����v�Ǝ�藧�Ă̓d�b���������Ă����B

�T�@����

�@�U�荞�ߍ��\�ɂ͐����̋Z�p�����p����Ă���B

�U�@�Z�@

�@ ���Ђɂ�����

�@�@�@�����u���������Ɓv�ŁA�N���������̂��A�Ƃ����Ƃ������̏㉺�W�𐬗������邱�Ƃ��A�e���͂𑝂����ʂ�����B���̂悤�Ȍ��Ђɂ������̌��ʂ́A��������l�̒��ŁA���̑��݂������ɉe����^���鐳����������A�܂����̉e���������`��������Ƃ����F�������鎞�ɔ�������B

�m��D�T�n

�P�V�@�j�F����Ȃ���q�����Ȃ������r�Ȃ��炳�D

�P�W�@���F����i�D�j�������

�P�X�@�j�F����Ȃ��Ă������������������������Ă�Ƃł����������́H

�Q�O�@���F������i�D�j����͌����܂���[�����灄�����Ɛ������ā������������

�Q�P�@�j�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ [�������������

�@�@ �����������H

�Q�Q�@���F�����ĂȂ��K�ł��K

�@�@�@�P�V�̔��b�ŁA�u����Ȃ��Ă͂����Ȃ����́v�ƌ������ƂŐ������������咣���Ă���B����������ɑ����́u������ˁv�Ƃ���ɔ��������悤�Ƃ��Ă���B�����łP�X�̔��b�Ŏ����̐�������ɔF�߂����邽�ߔ���̌`�ő���Ɏ��₵�Ă���̂��B����Ə��͒j�̐��������m�肷��悤�Ȕ���������B����ɂ��㉺�W�����������悤�Ɏv����B����������ɊW���͂����肳���邽�ߒj�͂�����x�Q�P�̂悤�Ɋm�F������B���́u�����ĂȂ��v�Ɠ����Ă����߁A�����Ŋ��S�ȏ㉺�W�����������B

�@

�m��D�U�n

�R�U�@���F�������Ă܂���D�ł����ꎄ��������Ȃ���ł������������āi�D�j������������Ă�l�����灃

�R�U�ɂ�����悤�ɁA��i���j�́A�����S���Ȃ��Ă��܂����v�̎��Ɋւ��ĕ�����Ă��āA���͉����m��Ȃ����A��������������͉����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��A���S�Ȏg��ԂɂȂ��Ă��܂��Ƃ����A�ŏ��̎��_�ŋɂ߂Ďア����ɂ���B���̎��_�Œj�͗D�ʂȗ���ɗ����Ă���Ƃ�����B����ɉ����čX�ɁA�|����i�j�j�́A�������u�������v���������Ă��邩��A�����ے肵�悤�Ƃ����i���j�͊Ԉ���Ă���A�ƒf�肵�Ă��܂��Ă���B

�m��D�V�n

�R�X�@�j�F�����ɂ��܂ŕ������Ă�킯�ł��悤���͌��ϓ��܂ŁD��

�S�O�@���F����i�D�j����ˋ����Ă��炢�܂����悾����������ˁi�D�j������܂����悿���Ǝ����̂Ȃ��ł��D

���̂悤�ɁA�ŏ�����u���ϓ����킩���Ă���v�ƌ������Ă��܂����ƂŁA��Ă����Ƃ���������h�邪�Ȃ����̂Ƃ��Ă��܂��Ă���B�����A�u�����Ă�������v�Ƃ܂�Ŏ������m��Ȃ��������Ƃ������������̂悤�Ȍ����������Ă��܂��Ă���B�����āA�u������܂����v�ƁA��������Ȃ��ؗp�̎��������F���Ă��܂��Ă���B

�A ��含�ɂ�����

���̗̈�ɂ��Ď����Ă���m����\�͂̍����������邱�ƂŁA�u�M�p�ł���v�Ǝv�킹�邱�ƁB

�m��D�W�n

�Q�T�@�j�F���̂ق����͂����肷��ł��傤�D�@�r���ނ����Ă�����Ă���D�q�˂��H�r���ꎝ���Ă����܂���D�q��������ƁD

�Q�U�@���F�����܂����߂Ă�������

�Q�V�@�j�F����ł��̏�Ō����Œ�����(�D)�˂��C�̎����n���܂���i�D�j�ŏ��ނ͎����A���āC�ߏ��̗X�ǂ���i�D�j�ēx���������Ă��炢�܂�����

�r�����͏؋��c������������F�q�����n���Ȃ������Ȃ��ł�����D����Ă܂�����Č����Ă����邩���łˁi1.0�j

�����܂Ō�����[�����炻�����܂���

�@�@�u���ނ�������Ă���v�Ƃ������ƂŁA�肽�Ƃ��������ɂ���Ɏ葱���Ȃǂ̐�含���������邱�ƂŁA�^�����������Ă���̂��B�����āA����ɏ��ނ̗X���̎葱���Ɋւ��Ă���̓I�ȕ��@���q�ׂ邱�Ƃɂ�肳��Ȃ�M�ߐ����������Ă���B

�B �����I����

��ɑ��肪�Ƃ܂ǂ��悤�ȑ傫�ȗv�����o���Ă����āA���肪���ۂ�����ɂ�����������Ȃ��Ƃ��Ǝ���Ă��炢�����Ǝv���Ă���v�����o�����ƁB

�m��D�X�n

�Q�T�@�j�F���̂ق����͂����肷��ł��傤�D�@�r���ނ����Ă�����Ă���D�q�@�˂��H

�@�@�@�@�@�r���ꎝ���Ă����܂���D�q��������ƁD

�Q�U�@���F�����܂����߂Ă�������

�Q�V�@�j�F����ł��̏�Ō����Œ�����(�D)�˂��C�̎����n���܂���i�D�j�ŏ��ނ͎����A���āC�ߏ��̗X�ǂ���i�D�j�ēx���z�����Ă��炢�܂�����

�r�����͏؋��c������������F�q�����n���Ȃ������Ȃ��ł�����D����Ă܂�����Č����Ă����邩���łˁi1.0�j

�����܂Ō�����[�����炻�����܂���

���̔��b�͐�含�ɂ������ł�����A�܂������I�����̗�ł���Ƃ������邾�낤�B�܂��A���肪��ԍ���u�Ƃɍs���v�Ƃ����傫�ȗv�����o���Ă���B�����āA���̂��ƌ��t�ɂ͏o���Ă��Ȃ����A���Ƃ��Ǝ���Ă��炢�����u������U�荞�ށv�Ƃ����v���������Ă���̂��B���̐S�����l����ƁA�u�Ƃɗ���v�Ƃ������Ƃ͂ǂ����Ă����������ł���B���̂��߁A������͌y���v���ł���u������U�荞�ށv�Ƃ������Ƃʼn������Ă��܂��Ă������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v�l�ɕς��̂��B���̂悤�ȐS������A���Ƃ��Ǝ���Ă��炢�����u������U�荞�ށv�Ƃ����v�����ʂ�₷���Ȃ�̂��B

�@�C�@�S���I���A�N�^���X

�@�@�@�l�͎��R�𐧌�����Ă���Ɗ������Ƃ��A���R���������ƍl���A��������Ă�����̂ɐ�������Ă��Ȃ��Ƃ���苭���~����������B

�m��D�Y�n

�V�T�@�j�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@[�ꉞ���።���ł���D�����s��������Ă���r���ŐU�荞�܂�Ă������ł���ˁD�m���ɂS���܂łɐU�荞��ł��炦����ā@�@�@�������ƂȂ炤����(2)�U�荞�݂�҂��܂���D

�V�U�@���F�@(2)�Dh

�V�V�@�j�F�������������ʂ���܂��D�����͂S���܂łɓ��������C���������X�ǂ܂ōs�����F(�D)�z�B�L�^���z�B�ؖ��ŁC���̎������Ϗؖ������n���ވꎮ?�����点�Ă��炢�܂��您��́C����ɁD

�V�W�@���F�Dhh�@�i3.5�j

�V�X�@�j�F�˂�?���ʂ̗X�ǂ͂S���܂ł�������ĂȂ�����˂�?

�@�@�@�U���݂Ƃ����ۑ�ɑ���S���Ƃ����������Ԃ�݂��邱�ƂŁA�ꍏ���������̉ۑ�𐋍s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ɒǂ����܂��Ă���B���̏ꍇ�U���݂����Ƃ����~���ݏo���̂ł͂Ȃ��A�^����ꂽ�ۑ�i�v���j�����Ȃ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������炱�Ȃ��Ă��܂������Ƃ����~���ɕω������Ă���̂ł͂Ȃ����B

�D�@���ɂ�����

�@�̌��Ђɂ������ɂ������邪�A����̌����ʂ�ɂ��Ȃ��Ɖ����u�������Ɓv�������邩�̂悤�Ɋ���������̂����ɂ������ł���B

�@�@

�m��D�Z�n

�S�S�@���F���肢������[���k

�S�T�@�j�F�@�@�@�@�@�@[���́F�����ł���[��

�S�U�@���F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@[���Ԃ����������B

�S�V�@�j�F����͖������ˁF

�S�W�@���F�����肢���Ă��ł��A���́�

�S�X�@�j�F�����肢����āA�͂������ł������Ă�����珤���ɂȂ�灃�@���������܂Ō���ꂽ��A�������Ɏ����{��܂���i1�j�ˁF�i4�j���������H

�����ł́A�u���Ԃ��������v�Ƃ����Ă��鏗�Ɂu����͖����v���ƌ������j�ɁA�X�Ɂu���͂��肢���Ă���v�Ə������C�Ɍ��������ɑ��āA����ɂЂ�ނ��ƂȂ��u����ł͏����ɂȂ�Ȃ��v�Ə����������̂Ɠ����ʂ̌����Ō������ƂŁA�����܂ł���́u�����v�ł���Ƃ������Ƃ��������A�����Ɋւ��ėZ�ʂ̕����Ȃ����Ƃ����������u�������Ɓv�Ɗ���������B�����āA����ȗ��s�s�Ȃ��Ƃ����Ȃ�u�{��܂���v�ƁA�������ŁA��Ɏ������Ԉ�������Ƃ������������Ŕ���������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹�邱�ƂɂȂ�B���̏؋��ɁA����܂Ŕ�r�I�|����Ɖ�b��Γ��ɑ����Ă����i�������͏��������悤�Ɗ撣���Ă����j���Ƃ�̒��ŁA���߂ĂS�b�قǂ̒������ق����܂��B����ȍ~�A��̃g�[���͉�����A����ɂ����苃����A���ߑ��������Ă������ƂɂȂ�B���̂悤�ȑ���ɒ��ړI�ɋ�ɂ��g�U���h�^�̐����̋Z�p������̂ł���B

�V�@�܂Ƃ�

�@�@���̐U�荞�ߍ��\���̂��̂������I�Z�@�ɂ�鍼�\���ƌ�����B

�@�@�d�b���̒j�i�Ɛl�j�����Ƃ��Ƌ��߂Ă����̂͌����Ɍ�����U�荞��ł��炤���Ƃł���B�����������t�����ɏ��i��Q�ҁj���Ȃ��Ȃ��[�����Ȃ����߁A�u������������̌��ł�����A�s���܂��ˁB�v�Ƌ����ɐV�����W�J�����グ�A�ΖʂƂ����傫�ȗv�����Q�҂ɕ��킹��B���̑Ζʂ͔�Q�҂ɂƂ��Ăǂ����Ă������������̂ł���Ƃ����O��ŗv������Ă���B�Ƃ����̂́A��Ԃ̖ړI�ł�������U���݂����傫�ȗv���łȂ���X���[�Y�Ɍ����U���݂�v���ł��Ȃ����炾�B�܂��Ζʂ͔Ɛl�ɂƂ��Ă��q���ł���A���̗v�������ۂɏ�������Ă͑S���̈Ӗ����Ȃ��ړI�ł�������U���݂�B�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̂��߂��܂��܂ȋZ�@��p����Ȃ�����Ζʂ����ۂ����A�U���݂�I�������Ă���B�����Ă��̋��ۂƑI����̔��f�ɂ���Č��f�������̂悤�ɘb��i�߂Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@����̐U�荞�ߍ��\�̉�b���͂��s�����Ƃɂ���āA�����̋Z�p���U�荞�ߍ��\�̓d�b�ł̉�b�Ŏg���Ă��邱�Ƃ��킩�����B�l�́A��Âɍl�����炨�������Ǝv�����e�̂��Ƃł��A���̎��̗��҂̊W����A��b�̎d���ɂ���Ēm�炸�m�炸�̂����Ɏ���Ă��܂��̂��B�{���̍ŏ��ɏq�ׂ��A�u�U�荞�ߍ��\�ɂ͐����̋Z�p�����p����Ă���v�Ƃ��������͐����������A�Ƃ�����B

�����A�ʏ�̐l�Ɛl��������킹�čs����u��b�v�ƁA�d�b�ł́u��b�v�ňႤ���Ƃ́A�d�b�͑���̊�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��R�~���j�P�[�V�������@�ł���Ƃ������Ƃł���B��̌����Ȃ�����Ɖ�b������Ƃ������ƁA���������ꂪ�m��Ȃ�����ł������ꍇ�̉�b�́A���ꂾ���Ŏ�̕s�������A�|���葤�A�܂荼�\���N�������ɂƂ��Ă͗D�ʂɗ����₷���A�������₷���ł���Ƃ����邩������Ȃ��B�������A�t�ɓd�b�́A�炪�����Ȃ����炱���A�ȒP�ɃR�~���j�P�[�V���������Ƃ��ł���̂ł���B�u�d�b���v�Ƃ����s��ŁA����܂ōs���Ă����R�~���j�P�[�V�����͏I�����Ă��܂��B�������鑤�ɂƂ��āA���ꂪ�ł�����Ă��邱�Ƃ��낤�B�܂�A�|����́A����ɓd�b����Ȃ��悤�A�אS�̒��ӂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��b�𑱂������A��Ɂu�d�b���v�Ƃ����s�ׂ̑I������^���Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂��B���ۂɁA�������Č��ł��A�j�͏I�n���C�ȑԓx�������Ă��邪�A�u���فv�ɔ��ɕq���ł��邱�Ƃ��S�̂�ʂ��Ċ�������B��b���r���u���������H�v��u�ǂ����܂��H�v�Ƃ������t���A��b���r��Ȃ��悤���ӂ��Ă���B

���̂悤�ɁA�d�b�ł̐����ɂ́A�ʏ�̉�b�ōs��������̋Z�p�Ƃ͕ʂɁA�d�b��点�Ȃ��A�u��b�𑱂���v�Z�p�����킹�ĕK�v�ƂȂ�B�����A���ۂ̉�b�ł��A�d�b�ł̉�b�ł��A����������ɂ́A����I�ł͂Ȃ��A�����܂ł����݂ɃR�~���j�P�[�V�������������Ă��Ȃ�������Ȃ��̂��B

����b�g�����X�N���v�g�ɂ��Ă���������

�W�@�Q�l����

�@�w�킩���Ă��炤�����̋Z�p�x�@���i�_�@�����o��

�@�w�R�~���j�P�[�V�����w�ւ̏��ҁx�@�����ǖ��@��C�ُ��X

�@�@�x�@���z�[���y�[�W

�@http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki31/1_hurikome.htm

�@�@�x�����z�[���y�[�W

�@http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/anzen/sub7.htm