若者の人間関係について

峠麻里子

内山葵

1、はじめに

4.4回。この数字は1日に携帯電話メールのセンター問い合わせをする平均回数だ。これは、先日TBSの深夜番組「ランク王国」(土曜 深夜1:40~)で、渋谷の街頭アンケートで出た結果である。この結果は多いと見るか、少ないと見るか。よくセンター問い合わせをするという人の話はこうだ。「友達とメールしているとき、5分くらいたっても返信がなかったら問い合わせしてしまう。」「暇だからつい。」センター問い合わせをして、メールが届くことはあまりないようだ。

「私、一人だとご飯食べに行けないです。」この言葉は日本テレビのドラマ「ハケンの品格」(水曜22:00~)で女性派遣社員が発していた言葉だ。一人だとランチに出かけられない彼女は、偶然廊下で出会った女性性社員にそう言い、一緒にランチに行こう、と誘う。しかし、「あんたと一緒にしないでよ。」と断られてしまい、渋々コンビニで済ませようとするが、同じ課の人達と出会い、一緒に食堂へ向かう。一方、女性正社員は気まずそうな顔をしながら「おごるから」と他の社員を誘い、ランチに出かける。結局二人とも1人じゃランチに出かけられなかったのだが、今、1人でランチをとっていると周りから寂しい人だ、と思われてしまうと感じている人が多いらしい。一人でランチをとりたくなくて誰か誘おうとするが、断られたときが恐いからなかなか誘えない、今日もお昼一人だったらどうしよう、と不安になり会社にも行けないような「ランチメイト症候群」がという現象が広がっているようだ。「『どれくらいおなかいっぱいになったか』よりも、『私はこの数人と友達なのよ』という方が重要らしい」(香山リカ[2002:62])。

「どこかでだれかとつながりたい」(香山リカ[2002:36-66])これは、現在の若者の特徴であるという。センター問い合わせをしてメールを確認するのも、ランチを人と一緒にとるのも、この例と言えるであろう。また、「つながってなくちゃなんない症候群」とは小林道雄の言葉であるが、「『1人で生きる力のなさ』といったら良いでしょうか、一人でいることの不安が強くなっている。だから、とにかく人とつながっていようとする、そうせずにはいられない」(雑誌『教育』2004年8月号)と言い、「何ごとにもうなづきあい、『かわいい』を合唱しなければならない生活を送っている。そして、その後遺症としての『強迫的所属欲求』を引きずっている。」(同前)と言っている。また、「演劇にしても講演にしても、あるいは少人数の会話にしても、一方的に見たり聞いたりしているだけでは、楽しんだという気にはなれない。むしろ、『自分はこの場には無関係なのか』という仲間はずれ感を感じてしまうこともある。そういう若者たちは、人より早く、大きな声や大げさな身振りで笑うことで、懸命に『自分もこの場に関わっているのだ』ということをアピールし、自己確認しようとしているのではないか。」(香山リカ[2002:38])と、周りに合わせる若者像を取り上げている。1人になるのが不安で、常に誰かと、無理にでも一緒にいようとする若者像が見て取れる。

1人で生きる力がない若者、皆に合わせることで自己を確認しなくては安心しない若者。はたして本当に、若者は自己がはっきりしていなく、誰かと常につながっていなくてはならないのであろうか。

2、若者の自己

若者は「私」ということに対してどのような考えを抱いているのであろうか。

表1.「自分には自分らしさというものがあると思う」か

そう思う 49.5%

まあそう思う 39.7%

あまりそう思わない 10.1%

そう思わない 0.7%

表1からもわかるように、若者の大半が「自分らしさ」があると思うと答えている。この自分らしさとは、「挫折経験(自分を見失う経験)が少ないこと」と、「人間関係のネットワークの強さ」のそれぞれが、かつ、相補って「しっかりしたもの」としていく。(芳賀学[1999:24])しかし、芳賀によると、現在の社会派は挫折経験を感じやすく、また、情緒的人間関係を手に入れることが困難になっていると言えるようだ。

挫折経験を感じやすい理由として第一に、多様な暮らし方をする人々の中で「自分と考え方や生き方の違う人々の中で生活すれば、人はしばしば本人にとっては『不条理な』出来事に出会う」(芳賀[1999:25])からだ。第二に、魅力的な(そう見える)他者の生き方と自分の生き方を比べ、自分の現状への挫折感を得てしまうのである。

情緒的な人間関係を手に入れることが困難なことの理由として、他者のプライバシーに介入したがらない事があげられる。「自分らしさ」を大切にしている若者たちは、本人がよければ良いというのが基本スタイルであり、他者への介入はマナー違反なのである。また、自分のプライバシーを保護するためにも他者と距離をとろうとしているのである。

以上の点より、若者が「自分らしさ」を確かなものにするのは困難であることがみてとれる。

3、他者との関わり方

では、このような社会であると、若者は、他者とのつながりを求めるのであるのか、その点を見ていきたい。

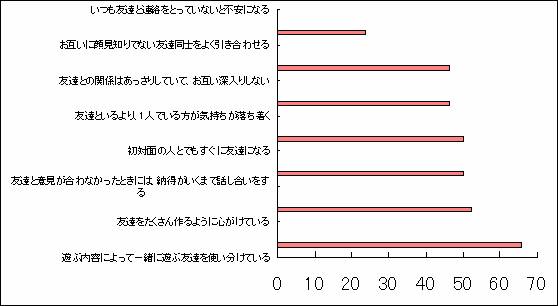

表2.友人との付き合い方

上の図からわかることはまず、質問に対しての肯定・否定の回答が半分になっていることだ。このことから、今日の若者の友人関係については特定の傾向が見られるというわけではなく、人によってさまざまであることがわかる。

また、遊ぶ内容によって一緒に遊ぶ友達を使い分けているという項目に肯定的なのは、65.9%いることから、状況によって友人を選択しているということがわかる。

最後に、いつも友達と連絡をとっていないと不安になるという項目に肯定的なのは、19.1%しかいないことから、常に誰かとつながっていなくてはならないという若者像は否定できる。

友人との関わり方について、基本的な態度・方向性に関していくつかの質問を行い、3つの要因を取り出した以下の調査を見てみたい。

①遠心志向因子

・少数の友人より、多方面の友人といろいろ交流する方だ

・1人の友人との深いつきあいを大事にするというよりは、浅く広く付き合うほう

・友人の数は比較的多い

②求心志向因子

・友人関係はあっさりしていて、お互い深入りしない。

・友人といるより、1人でいる方が気持ちが落ち着く

・友人と一緒にいても、別々のことをしていることが多い

③状況志向因子

・付き合う程度に応じて、友人と話す内容はちがうことが多い

・いろいろな友人と付き合いがあるので、その友人同士はお互いに知り合い同志ではない

・ある事柄について、我を忘れて熱中して友人と話すことがある

遠心志向因子は「社交的」な人ととらえ、求心思考因子は「内向的」な人ととらえられる。状況志向因子は「付き合いの程度に応じて異なる顔を見せることができる・・・・・・複数の友人関係が相互に重なり合わないよう隔離されている・・・・・・それゆえにこそ相手の不信を招くことなく複数の自己の使い分けが可能となる。・・・・・・・相手との関係に没入し、熱中して話をする機会も多いのである(浅野智彦[1992:45])。

このことと上の図からわかるように、現在の若者は、状況に応じて、相手や、付き合い方、それに対する自分を選択しているということがいえるであろう。

4、インタビューから

少数であるが、実際に周りの人に聞いてみたのでその声も記しておきたい。

質問項目は、①自分らしさってあると思うか。②友人は何人いるか。③友人とは皆同様なくらいの頻度で連絡をとっているか。④友人と付き合うときは、全部同じ自分で対応しているか。⑤もし、対応を変えているなら、それは疲れる行為であると思うか。

学生 女 21歳

①

自分らしさというか、自分の性格というものがあると思う。

②

80人くらい。

③

疎遠の人もいる

④

普段あまりあわない友達もいるし、付き合いの浅い、深いがある。

⑤

それが当たり前というか無意識で行っているから、疲れたとは感じない。

学生 男 23歳

①

はい。自分らしさは人と付き合う上で大切だと思う。流されるのは嫌だ。

②

300人くらい。小学校や小さい頃の友人も入れると300人くらい。大学に入って友人の幅が広がった。

③

いいえ。頻繁に連絡を取るのは50人くらい。小さい頃の友人なんかは1年に1回連絡すれば良いほう。

④

久しぶりに会う友人でも態度を変えたりはしていないと思う。

学生 女 21歳

①

いいえ。自分らしさを持ちたいと思うけど、本当にあるのかは謎。人によって自分の態度を変えているかもしれない。

②

100人くらい。

③

いいえ。頻繁に連絡を取っているのは部活仲間以外には5人くらい。

④

いいえ。顔の使い分けって重要だと思う。あまりあわない人に対して悪い印象を与えたくない。

⑤

無意識だからあまり考えたことがなかった。

以上のインタビューから、自分らしさということには皆肯定的な評価をしているということがわかる。また、友人といっても、疎遠な人もいれば、頻繁に連絡を取り合っている人もいて、どちらも本人の中では「友人」というカテゴリーに入れられていることがわかる。友人に対する態度として、変えてないという声もあれば、顔を使い分けているというはっきりした回答もみられ、顔を使い分けることは、人間関係において大切なことであるとしている。そして、この自分の使い分けは無意識に、自然に出ているものであるようだ。

友人といっても、頻繁に連絡を取り合う人もいれば、疎遠な人もいる。これは状況に応じて一緒にいる友人を変えているとも言えるであろう。場面場面に応じて、それぞれの友人がいる。だから頻繁に会う人もいれば、たまにしか会わない人もいて、また、インターネットなどを通せば、一回も顔を見たこともない人も友人となりえるのである。そして、友人に対する自分も、それぞれ違い、付き合い方もちがっているのだ。だから、自分のことを何でも話せる人も「友人」であり、一度一緒にセミナーに参加しただけの人も「友人」なのである。

このようなありかたは「選択的コミットメント」(浅野[1992:50])とよべる。若者は友人や、付き合い方を選択しているのだ。

5、おわりに

現在の若者は、他者とのつながりを必死に求めているというよりは、その他者との付き合い方を人によって選択しているといえる。「つながっていなくちゃなんない症候群」は一部にその傾向が見られたが、それよりも、さまざまな関わり合いの仕方を選んでいるといえるだろう。

参考文献

香山リカ,2002『若者の法則』,岩波新書

富田英典・藤村正之,1999『みんなぼっちの世界』,恒星社厚生閣

浅田智彦,2006『検証・若者の変貌』,頸草書房

http://www2.odn.ne.jp/henkutsu/sashi.html#ikoi