�u�L�����ɂ��ā@�\�m�[�x���܂ƗL�����\�v

�ҁF�r�c�\���i00DA011P�j�C�R��L�I�i00DA133A�j

�P�D

�e�[�}�ɂ��Ă̐���

�@��X���u�m�[�x���܂ƗL�����v�ɂ��Ē��ׂ悤�Ǝv�����̂́A2002�N10���A���ď��r�����m�[�x�������w�܂��A�c���k�ꎁ���m�[�x�����w�܂����ꂼ���܂������ƂɎn�܂�B���{���̃m�[�x���܂v��܂Ƃ����āA�e���f�B�A�͑�X�I�ɔނ�̕�`�����B�����������̕����Ă��������ɁA��҂Q���̂̕�����A�ʂƂ��ɍ�������悤�Ɏv���Ă����B�܂�����ƂƂ��ɁA�l�X�̂Q���̂��ꂼ��̔F�m�x�A�܂�L�����ɂ����������Ă��Ă���悤�ɂ��v�����B���������āA�m�[�x���܂Ɋւ��郁�f�B�A�͂��邱�Ƃɂ���āA���f�B�A�ƗL�����̊֘A�������Ă���̂ł͂Ȃ����ƍl������B���̃e�[�}��I�Ӌ`�́A�m�[�x���ܕ�ʂ��ėL�����ɂ��ĕ��́E�l�@���邱�Ƃł���B

�Q�D

�e�[�}�ɂ��Ẳ����ƎЉ�w�I�ȍl����

�@���C���ƂȂ鉼���́A�L�����ɂ̓��f�B�A���傢�Ɋ֘A���Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B�e�L�X�g�w�L�����Ƃ����������u�x�ɂ�����悤�ɁA����͑����̃��f�B�A�����y�������f�B�A�����Љ�ł���B���̎Љ�ɂ����āu�L���v�ƂȂ�̂Ƀ��f�B�A�͑傢�ɗ��p�����B����e�[�}�Ƃ���m�[�x���܁A����ю�҂ɂ��Ă��A���f�B�A�������Ďn�߂Đl�X�ɍL���m���L���ƂȂ��Ă��������ƂƎv����B���̉������ؖ����邽�߂ɂ́A����̃m�[�x����҂������L���ƂȂ��Ă����ߒ���ǂ��Ă����K�v������B�i�ȉ��A�\���̕X�㕔���Ă��s�Ȃ��j

���ɁA���E�ɂ͗l�X�ȏ܂����݂��邪�A�Ȃ��m�[�x���܂͑��̏܂̌Q���đ�X�I�Ƀ��f�B�A�ɕ����̂��ɂ��Č��Ă��������Ǝv���B���̈Ӌ`�́A�m�[�x����҂̗L�����ɂ��Č��Ȃ�A�m�[�x�����̗̂L�����ɂ��Ă������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƍl���邩��ł���B�����Ƃ��āA�m�[�x�����̗̂L�����́A���Ȃ킿�m�[�x����҂̗L�����ɂ��Ȃ���̂ł͂ƍl������B�i��ꕔ�j

���ɁA�Ȃ�����̃m�[�x����҂Q���̂̕������ʂɍ�������̂��ɂ��āA���ጤ�����s�Ȃ������Ǝv���B�܂��̓��f�B�A�ɂ��ʂ̍��ɂ���Đl�X�̔F�m�x�̍������̊W�ɂ���A�Ƃ��������������悤�Ǝv���B���̏�Ŏ�����E���͂��A���f�B�A�������̈Ӑ}�������Ă��̂悤�ȕ����Ă���̂��A�̎d���ɍ�������̂��A�ɂ��čl�@���Ă��������B�i��j

��O�ɁA�L�����Ƃ������̂��ǂ̂悤�ɍL�����Ă����̂��A�ǂ�����ĕʂȂ��̂ɓ]�ڂ��Ă����̂��ɂ��ăm�[�x���܂��Ɍ����Ă����B������A�L�����̑��ݓ]�ڂ̉����Ɩ���t���邱�Ƃɂ���B�i��O���j

�R�D

�f�[�^�̎��W�ƌ��،���

��ꕔ

�܂��A�m�[�x�����̗̂L�����ɂ��čl�@����ɂ������āA���������m�[�x���܂Ƃ͂����Ȃ���̂��ɂ��Đ����������Ǝv���B

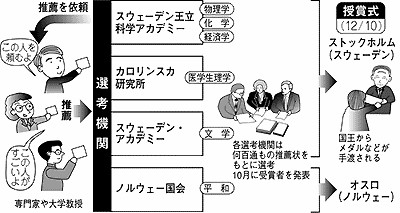

�m�[�x���܂́A�Ζ�u�_�C�i�}�C�g�v�������X�E�F�[�f���̃A���t���b�h�E�m�[�x���̈⌾�Ɋ�Â��āA1901�N�ɐ݂���ꂽ�܂ł���B�����w�܁A���w�܁A��w�����w�܁A���w�܁A���a�܂̌ܕ���ŃX�^�[�g���A69�N����͈⌾�Ƃ͕ʂɁA�m�[�x���L�O�o�ϊw�܂�������Ă���B�⌾�ɂ͎�҂̑I�l���@���L���Ă������B���ݕ����w�A���w�ƁA�⌾�ɂ͂Ȃ������o�ϊw�܂̓X�E�F�[�f�������Ȋw�A�J�f�~�[�A��w�����w�܂̓X�E�F�[�f���̎�s�X�g�b�N�z�����ɂ���J�������X�J�������A���w�܂̓X�E�F�[�f���A�J�f�~�[�A���a�܂̓m���E�F�[����m�[�x���ψ����I�l�@�ւɂȂ�A�e�I�l�@�ւ́A���N�H�ɁA���E�e���̐��Ƃ�ߋ��̎�ҁA��w�����Ȃǂɐ��E�˗���𑗂�A���ꂪ���N�̃m�[�x���܂����ɂӂ��킵�����A�ӌ����B���̐��E�Ȃǂ���ɁA�I�l�@�ւ���҂��i�荞��ł����Ƃ����V�X�e���ƂȂ��Ă���B

20���I�ƂƂ��Ɏn�܂������̃m�[�x���܂͐ݗ���������Ȋw�҂�������Ɛт̃V���{���Ƃ��č������Ђ�ۂ������Ă����B�܂��A�����炭���Ȃ�̐��̈�ʂ̐l���������̖��O��m���Ă���B��̏܂ł���A�Ȋw�҂̋����̂ł��L���m���Ă���B��̏܂ł���B�����āA���̃V���{���I�Ӌ`�́A��҂���т��̐�U����A�����̑�w�⍑�ƂɂƂ��āA�܂��܂������Ȃ��Ă��āA���ɂ͂��̌��Ђ��S���ʂ̕���i�����A���ƁA�R��etc�j�ł��̐��������咣���邽�߂Ɏg���邱�Ƃ�����B��������������Ă݂悤�Ǝv���B

�@ �x�g�i���푈�̎���44�l�̃A�����J�̃m�[�x����҂�����^���ɎQ���A�哝�̂ɐ푈���}���ɏI������悤�v��

�ː��Ԉ�ʂ��D�ӓI�Ȉӌ��������A����^���̉e���͈͂ȑO�����傫���c��オ����

�A 1974�N�A�@���E�̕ێ�h���V�n�n���ɂ��Ă̐����̐������Ȋw�̋��ȏ��ɑ}�����悤�Ƃ����Ƃ��A�_�[�E�B�����_�x���҂炪19�l�̃m�[�x����҂Ƌ��ɁA��Ȋw�I�Ɛ������o���r�����悤�Ƃ���

�B �o�ŎЂ����Ђ̒��Ґw�Ƀm�[�x����҂��܂܂�Ă���ƌւ炵���ɎЍ�����

�C �J�[�^�[���đ哝�̂�2002�N10��11���A���a��܂̋L�҉�̐ȂŃC���N�U���ɔ����A�u�b�V��������ᔻ����

���̂悤�ɁA�m�[�x���܂̃V���{���I�g�p�́A�̂��炳�܂��܂ȕ���ōs���A���݂ł��܂��܂��L�����Ă���B�@�Ɋւ��Č����A�哝�̂ɓ���A�W�A����R���������ɂ��Ĉ����g���邩�Ƃ������Ƃɂ��ē��ɉ�����̓I�Ȉӌ����q�ׂĂ���킯�ł͂Ȃ��B�܂�A�m�[�x����҂̌��̈ӌ�����ʂɎ�����Ă������Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��̂ł���B�����������Ƃ�����u�m�[�x���܁v�̎��L���������̗���ɐ�������^�������Ƃ�傢�Ɏ����Ă���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B

�@�ł́A�Ȃ��m�[�x���܂͂��̑������̏܂ɔ�ׂāA�АM�i�L�����j�����������N����Ă���̂��낤���H�Q�l�����ł���w�Ȋw�G���[�g�x�ɂ͂���������Ă���B

�u�m�[�x���܂�����O�I�Ȓ��ړx�ƈАM�́A���̂����Ȃ鑮���������Ă��Ă������ł��Ȃ��B�ނ��낻���������Ƃ́A���֘A���鏔�����̉����Ȃׂč��������N�ɂ��邱�Ƃ���R������Ǝv����v

�܂�A�m�[�x���܂������L�����������R�́A��̗v�f�Ŕ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A����܂łɂ��̏܂��l�����Ă������܂��܂ȗv�f���g�ݍ��킳���āA���̂��ƃV���{���b�N�Ȃ��̂ɂȂ����Ƃ������Ƃ��B���̗v�f�Ƃ͈ȉ��̂悤�Ȃ��̂ł���B

�� �܋��̋��z�Ԃ�

1901�N�̐ݗ������A���̏܋��͊e�܂��킹��4��2000�h���ɂ��y�B�������炠��Ȋw�̑�܂̈�A��������̃����t�H�[�h�E���_���̏܋��z��70�{�������Ƃ����B��ʂ̐l�X�ɂƂ��āA���̃m�[�x���܋��̋��z�Ԃ�́A���̕��ʂ̎�����悭�m���Ă���l�ɂ��A�����łȂ����̂ɂ������ł���`�ŁA�܂Ǝ�҂��^�ɏd�v�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��m����ɂ͏\���������B����ɁA�����̉Ȋw�҂ɂƂ��āA�Ȋw�m���ւ̎�v�ȍv���̃����N�Ƃ������������̐��E�ɂ����Ă��A�V���{���b�N�Ō��I�ȔF�m�������炵���B

�� �����Ȍ��Ƃ̌��т�

�m�[�x���܂͓������牤���X�E�F�[�f���Ȋw�A�J�f�~�[�≤���J�������X�J�������ȂǁA��r�I�Â������Ȍ������@�ւƌ��т��Ă����B

�@�@

���̑��ɂ������E�����ȑI�l�ߒ���A�ߌ�̏��Ȃ�������A����T�̉₩���A�n�n�҃A���t���b�h�E�m�[�x���̌l�I�����Ȃǂ̗v�f���l������B

�@�������A�{���ɂ��ꂾ���Ȃ̂��낤���H�ŋ߁A��҂��o�邽�тɁu���{�̎�҂͂���Ł`�l�ɂȂ�܂����B�v�Ƃ����������ɂ���B�܂�ŃI�����s�b�N�̃��_�����̂悤�Ƀ}�X�R�~�����ʂ̎�Ґ��\���A�l�X�͂��̌��ʂɐ�X���X�Ƃ���B�m�[�x���܂̒��ړx�A�L�����͂������������f�B�A�̗͂��e�����Ă��镔�������Ȃ�傫���̂ł͂Ȃ����H�����������������玟�ɁA�ʂ̍��͗L�����̍��ɂȂ���̂��ǂ����������Ă��������Ǝv���B

���

�@�ł͎��Ɏ��ۂɁA�ʂ̍��͗L�����̍��ɂȂ���̂��ǂ������A�����Ă��������Ǝv���B����Ƃ��Ď��グ��̂́A2002�N10���Ƀm�[�x���܂���܂������ď��r���A�c���k�ꎁ���ꂼ��Ɋւ���̗ʂƐl�X�̔F�m�x�ł���B

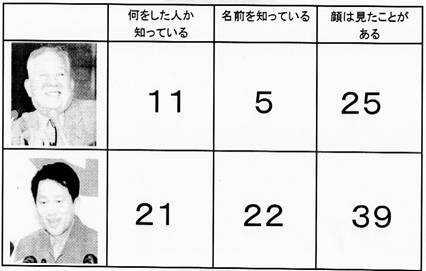

�܂���X�́A�m�[�x����ܕォ��2�T�Ԓ��o����2002�N10�����`11�������ɂ����ăA���P�[�g�������s�Ȃ����B�����Ώۂ́A��ɑ�w���𒆐S�Ƃ���40���ł���B�܂����o�I�F�m�x�����邽�߂ɁA���Ď��̎ʐ^�������A�@���̐l���̊��m���Ă��邩�A�A���̐l���̖��O��m���Ă��邩�A�B���̐l���͉����s�Ȃ����l���m���Ă��邩�A�ɂ���YES or NO�œ����Ă��炢�AYES�Ɠ������l���������B�����āA�C���̐l����m���Ă���Ȃ�Ή��̔}�́i���f�B�A�j��ʂ��ď��߂Ēm�������A�ɂ��Ă����������B�c�����ɂ��Ă����l�̒������s�Ȃ����B�Ȃ��A�A�ɂ��Ă̓t���l�[���œ������邩�A�B�ɂ��Ă̓m�[�x�����܂���܂������������邩�A�Ƃ�����Ŕ��f�����B���ʂ́A���Ď����@25�l�A5�l�B11�l�A�c�������@39�l�A22�l�B21�l�ƂȂ����B���炩�ɓc�����̔F�m�x�̕������Ď��̂��������Ƃ������ʂɂȂ����B�C�ɂ��Ă͗��҂Ƃ��A�e���r�A�V���̃��f�B�A����m�����҂��ˏo���đ����A���f�B�A�̉e���͂̒�������������B����āA���f�B�A�̕ʂƐl�X�̔F�m�x�����ѕt���čl���邱�Ƃ͗L�ӂł���ƍl������B

�ł́A���ۂ̃m�[�x����҂Q���̕ʂ͂ǂ��ł��������낤���B�����̂Ƃ���ɁA���f�B�A�ɂ��ʂ̍��ɂ���Đl�X�̔F�m�x�̍������̊W�ɂ���̂��낤���B�����ŁA��X�͏��Ď��̃m�[�x����܂����肵��2002�N10��9������A1�����ԁA2002�N11��8���܂ł̐V����2���Ɋւ��鑍�L���������ꂼ�꒲�����邱�Ƃɂ����B�Ȃ��A�c�����̃m�[�x����܂����肵���̂͏��Ď���1���x���2002�N10��10���ł���B�ΏۂƂ���V���́A�����V���A�ǔ��V���A�����V����3���ł���B���ʁA���Ď��̑��L������33�A�c������72�ł������B���������Ă����̌��ʂ���A�m�[�x����ܓ���1���������Ȃ��̂ɂ�������炸�A�c�����̕������Ď�������������A�l�X�̔F�m�x������ɏ]���č����Ȃ��Ă������Ƃ�����B����āA�����͏ؖ����ꂽ���ƂɂȂ�B

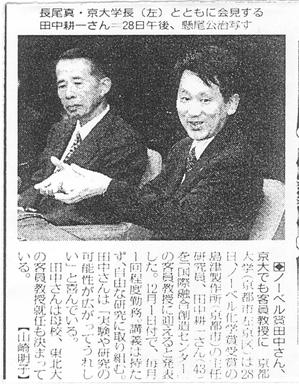

����ł́A���Ď��A�c�����͂قړ������Ƀm�[�x���܂���܂����ɂ�������炸�A�Ȃ��̂������ʂɍ����������̂ł��낤���B�܂��́A��̓I�ɂ��ꂼ��̕��ǂ̂悤�Ȃ��̂��������͂��Ă������Ǝv���B���Ď��́A���喼�_�����Ƃ����n�ʂɂ���A�ȑO����m�[�x����܂̊��҂����͂�����Ă����l���ł���B����c�����́A���Ð��쏊�̉ے��Ƃ�����T�����[�}���ŁA�ނ̃m�[�x����܌���͒N�������������Ƃł������B���̈ӊO���䂦���A�c�����́u�m�[�x���܃T�����[�}���v�Ƃ͂₳���B�܂����i��l���Ɋւ�����ڗ������i�`�d�q�`�@2002.11.4�u�m�[�x���ܓc������@�����l�I�[���ő�l�C�v�Q�Ɓj�B�c�����̓T�����[�}���A�܂菎���̐�������Ƃ��āA�l�X�ɓ�������e�ߊ���^���Ă���A�l�C�ƂȂ����̂ł͂Ȃ����낤���B�����ĕ����鑤�ł��郁�f�B�A�́A���̓c�����̈ӊO����l�C�ɖڂ�t���A��葽���́\���ɉߔM�Ɣᔻ�����قǂ́\���s�Ȃ����̂ł͂Ȃ����낤���B���Ď��Ɋւ���́A�u�w������̕����̐��т͈��������v�u�����Ń^�o�R���z���Ă��������A�Ǝ��₵���v�Ȃǂ̃G�s�\�[�h�����X������̂́A�ʂŔ�r����Ɛ�ΓI�ɓc�����̕�������̂��A��q�̂悤�Ȃ��Ƃ������邩�炾�ƍl������B

��O��

�Ō�ɗL�����̑��ݓ]�ڂɂ��Ă̌����s�Ȃ������Ǝv���B

�����̌����҂������c���k�ꎁ���m�[�x���܂���܂����r�[�ɁA��C�ɒ����l�ɂȂ����̂͗L�����̑��ݓ]�ڂ����R�̈�ɋ�������B�ݗ�����ŏ���5�N�ԂɎw�����ꂽ�m�[�x����҂̒��ɂ́A�����w�҂ł̓����g�Q���A���w�҂ł̓G�~�[���E�t�B�b�V���[�A�����w�҂ł̓R�b�z�Ƃ�������ꋉ�̉Ȋw�҂��܂܂�Ă����B�m�[�x�����c�͏܂����݂̒n�ʂ��l������܂ő啨�Ȋw�҂ɖ��_��^�������ŁA����̖��_�����߂��Ƃ����Ă���B���ʓI�Ƀm�[�x���܂́A��܂ɓ��ӂ��������Ȋw�҂��������q����Ă������Ƃɂ��L�����̒�����N�X�Ă����Ƃ������ƂɂȂ�B���ď��r���̓m�[�x�������w�܂���܂��邱�Ƃɂ���č��܂ł�肳��ɗL���ɂȂ����B�����ē�����w�̖��_�����ł��鏬�Ď�����܂������Ƃɂ���ď��̂�����ɈАM�𑝂��Ă����̂ł���B�m�[�x���܂ɂ�邱�̈АM�~�ωߒ��́A��ɂ��̏܂����Ȃ�Ⴂ�n�ʂ̉Ȋw�҂ɏo�����悤�ɂȂ��āA���������Ȋw�҂��m�[�x����҂Ɏw������A��ɂ��̌��ʐ��E�I�Ȓ����x���l�����Ă������Ƃ��Ӗ�����悤�ɂȂ����B����̎�܂ł͓c���k�ꎁ�����̂�����ł���B�����܂ł́A�܂Ǝ�҂̊Ԃ����̑��ݍ�p�ł��������ŋ߂ł̓m�[�x���܂̗L�����ɂ��₩�낤�ƁA��Ƃ��w�̊ԂŎ�Ҋl�����킪���������Ă���B���Ƃ��Ɠc�����������Ă��铇�Ð��쏊�ł͗L�����̓]�ڂɂ���ĉ�Ў��̂̕]�������܂�A�������啝�ɃA�b�v�����Ƃ������ۂ��N���Ă���B�܂��A��҂��q�������Ƃ��Č}���悤�Ƃ����w�̓���������B���̂��Ƃ�����L�����͂�����ꏊ�Ɉڂ�L�����Ă������Ƃ�����ł���Ǝv���B

�����o�V���@2002.10.10�@�[���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������V���@2002.10.29�@����

�S�D

���_

�@��ꕔ�ł́A�m�[�x�����̗̂L�����̐��藧�������������ʁA�܋��̋��z�Ԃ�A�����Ȍ��Ƃ̌��т��A�����E�����ȑI�l�ߒ���A�ߌ�̏��Ȃ�����сA����T�̉₩���A�n�n�҃A���t���b�h�E�m�[�x���̌l�I�����Ȃǂ̗v�f�ƂƂ��ɁA�m�[�x���܂̒��ړx�A�L�����́A���ʎ�Ґ��Ȃǂ\���郁�f�B�A�̗͂��e�����Ă��镔�������Ȃ�傫���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������_�ɒB�����B

�@��ł́A���ۂ̎���̒����E���͂������Ƃ���A���f�B�A�ɂ��ʂ̍��ɂ���Đl�X�̔F�m�x�̍������̊W�ɂ���A�Ƃ����������ؖ����ꂽ�B�܂��A�ł͂��̕ʂ̍��͂ǂ����Đ�����̂��ƍl�@�������ʁA�b��̈ӊO���ɂ��l����A�����҂̚n�D�ɍ��킹���b�����葽������Ƃ������f�B�A�̎p�����e�����Ă���̂��ƍl������B

�@��O���ł́A�L�����͑��ݓ]�ڂ��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��������𗧂āA��������Ƃɂ�������E�l�@�����B

�@�ȏ�̂悤�ɁA�m�[�x���܂Ƃ��������ʂ��Č��Ă��A������_�ŗL�����ƃ��f�B�A�̊W�͐[���ƍl�����A����̃��f�B�A�����Љ���܂��܂��������ɂ͂���Ȃ��B

�Q�l�������X�g

�E �g�D�Y�b�J�[�}���E���q���Ė�w�Ȋw�G���[�g�`�m�[�x����҂̎Љ�w�I�l�@�`�x�ʐ��w�o��

�E �`�d�q�`�@2002.11.4�u�m�[�x���ܓc������@�����l�I�[���ő�l�C�v

�E ���o�V���@2002.10.10�@�[���u�m�[�x���ܐl�C�@���Â��啝���Ɂv

�E �����V���@2002.10.29�@�����u�m�[�x���ܓc������A����ł��q�������Ɂv

�E http://www.wtbw.net/news/tanaka/tanaka.html�@�u�����l�c���k�ꂳ��v